【なぜ、在宅での看取りは広がらないのか?】国民が望み、制度も整っているのに進まない“死との向き合い方”

- 恭祐 昼八

- 2025年7月25日

- 読了時間: 4分

はじめに

高齢者の約8割が「自宅で最期を迎えたい」と希望している。医療制度は在宅医療を推進し、全国の在宅医療クリニックの数も年々増えている。

けれど、現実はどうでしょうか。いまも日本人の約7割が、病院で亡くなっています。

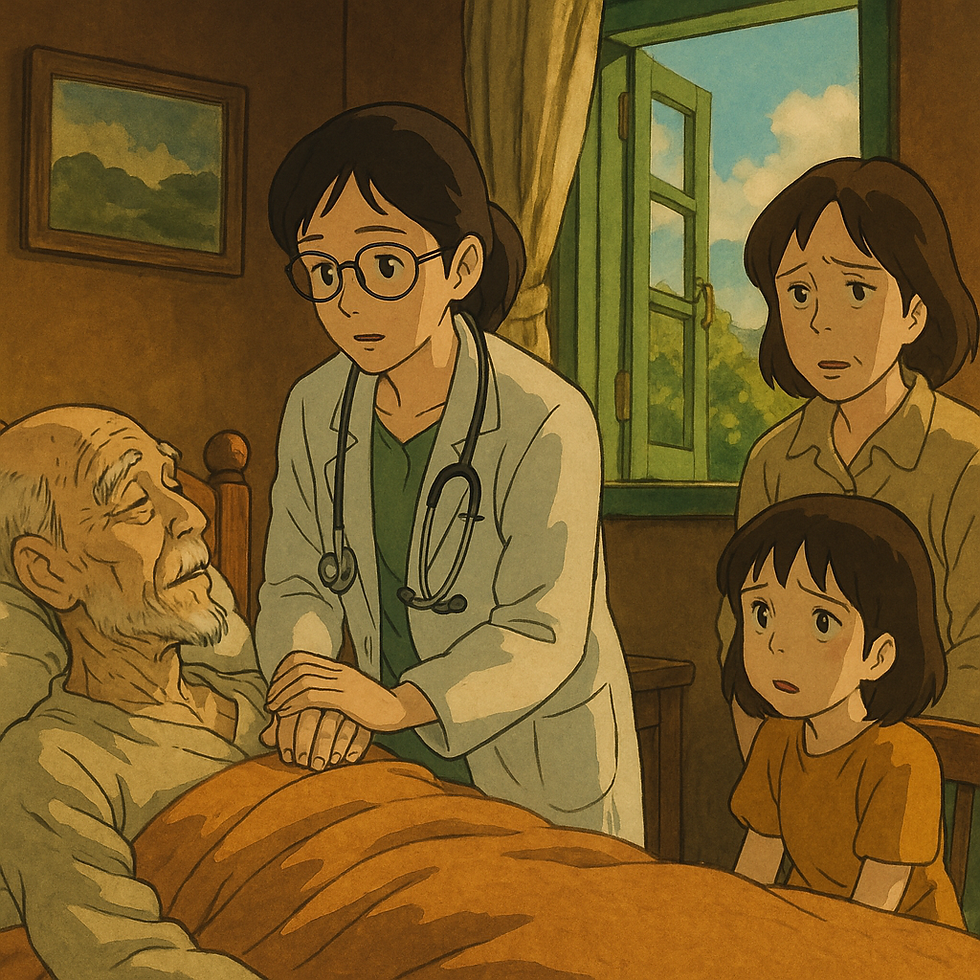

なぜ、国民が望み、制度も整い、実践者もいるのに、「家で看取る」ことは広がらないのでしょうか?私たちが日々の医療の中で感じている、「看取りが広がらない理由」をお伝えしたいと思います。

理由①:病院の医療従事者が“在宅医療”を知らないから

現場で強く感じるのは、病院側の医療者が「自宅で看取る」というイメージを持てていないことです。自宅での看取りどころか、在宅医療そのものを知らなかったり、診療の仕方や体制を理解していない医師も少なくありません。

結果として、「退院して在宅へ」という道が描かれず、「病院で亡くなるしかない」という選択に偏ってしまうのです。

▷ “転院”ならイメージできる

当院ではこの課題を解消するために、緩和ケア型の小さな病床を併設しました。すると、「自宅で看取るのは難しい」とされていた重度の患者さんも、病院から転院として紹介されるようになりました。

つまり、「在宅療養」は見えないが、「転院」はイメージできるのです。そして転院後、私たちが在宅への移行をサポートすることで、結果的に自宅での看取りにつながったケースが増えていきまし

理由②:医療者・家族・本人が“死に向き合えない”

在宅での看取りが成立するために欠かせないのが、**「死に向き合うこと」**です。しかし現実には、医療者も、家族も、そしてご本人でさえ、その準備や覚悟が整っていないまま、入退院や治療を繰り返しているケースが少なくありません。

「がん」という病名は告げるが、予後(余命)の話は避けられる

患者本人にではなく、家族にだけ話をする

「かわいそうだから本人には言わない」という風潮

本来、人生の最終段階の医療は**「どう生きて、どう死ぬか」**を患者本人と話し合うべきなのに、その時間が持てず、すべてが“延命の流れ”に乗ってしまうのです。

▷ 医療現場が「死=敗北」と思い込んでいる

日本の医療は「治すこと」を目的として発展してきました。そのため、「死は医療の敗北」という考え方が根強く残っています。

しかし高齢社会・多死社会を迎えた今、「死ぬまで治療する」のではなく、「最期までその人らしくある」ための医療が必要なのではないでしょうか。

▷ 最期の点滴や胃ろうは本当に必要か?

亡くなる直前、食べられなくなった患者さんに点滴や栄養チューブを入れる場面はよくあります。しかし、それが本当に患者さんのためになっているのか?と自問する必要があります。

点滴をやめたことで、・むくみが減り、・吸引が不要になり、・穏やかな呼吸で最期まで過ごせた方もたくさんいます。

「少しでも長く生きていてほしい」と願う家族の思い、「死なせてはいけない」と思う医療者の義務感、そのどちらも否定されるべきものではありません。けれど、そのどちらも、“患者本人の思い”に立ち返る必要があるのです。

おわりに:死に向き合うことは、命を大切にすること

在宅での看取りを増やしていくには、制度や医療体制以上に、**「死と向き合う覚悟」**が、社会全体に必要だと思います。

医療者が、患者の死に向き合うこと

家族が、「死」にも選択肢があると知ること

本人が、「どこで、誰と、どう旅立ちたいか」を語れること

そのすべてがそろったとき、「家で最期を迎える」という選択肢は、もっと身近で自然なものになると信じています。

📩 ご相談はいつでもどうぞ

逢縁クリニックでは、札幌・白老・苫小牧エリアで、在宅療養・看取りを希望されるご本人、ご家族のご相談に応じています。

「退院後、家で過ごしたいけれど不安」

「食事が取れなくなってきたが、延命は望まない」

「自宅で看取りたいけど何を準備すれば?」

その気持ちに、専門職チームが寄り添います。

📞TEL:070-9003-3302

コメント